Text Anna Sinofzik

Das Leben ist weder Ponyhof noch Penny-Markt. Glück, Freiheit, gutes Essen. All das muss man sich erstmal leisten können — was für die meisten Menschen eine Menge Arbeit bedeutet. Dabei hat sich Letztere längst als wesentlicher Aspekt eines Wertesystems etabliert, ohne das wir uns die Welt kaum noch vorstellen können.

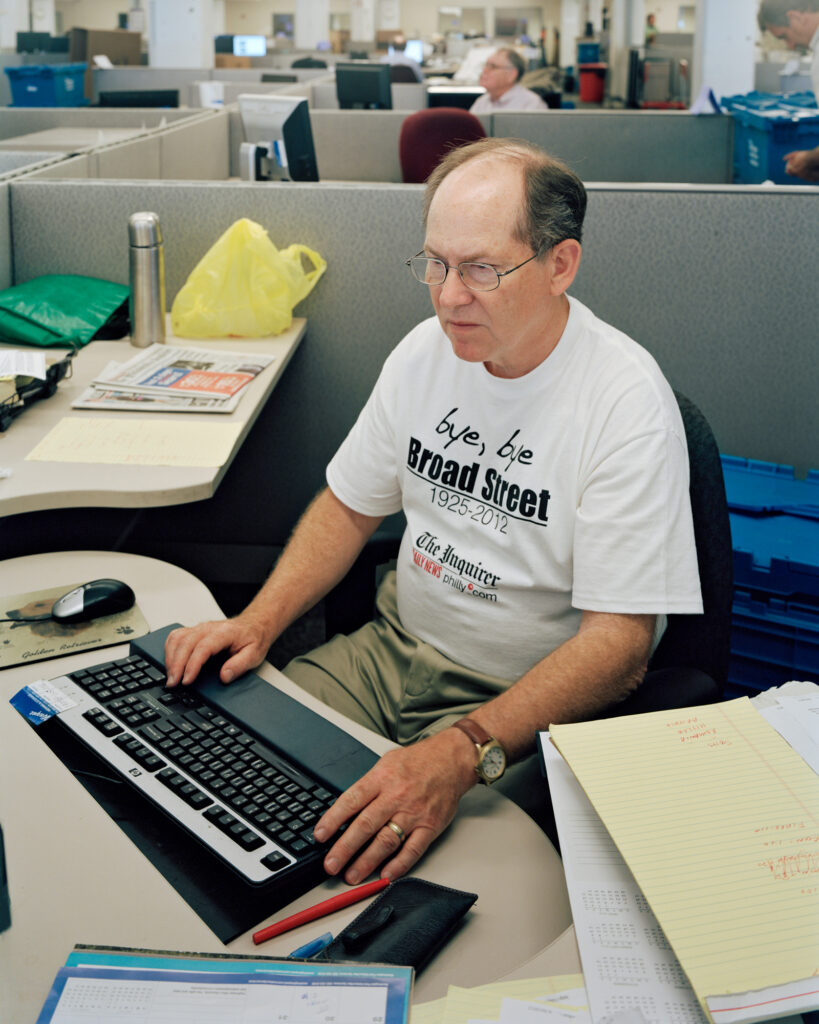

Cubicle, Arts & Features Desk, 12:23 pm, from the series Deadline, 2011, 46,7 × 50,8 cm

Besonders im westlichen Denken ist die Lohnarbeit im Laufe der letzten Jahrhunderte zur Ersatzreligion mutiert. Inzwischen wissen jedoch immer mehr SoziologInnen, EthnologInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen, dass das meritokratische Credo nicht nachhaltig ist. Die Post-Work Bewegung predigt seit Jahren ein Leben mit deutlich weniger Arbeit — die global ohnehin knapper wird. Im Zuge der COVID-19-Pandemie, die unsere Leistungsgesellschaft mit Zwangspausen und Kurzarbeit aus dem Konzept wirft, wird mal wieder mehr nachgedacht, über die Zukunft als Raum alternativer, womöglich sinnvollerer Lebensmodelle. Die erste Euphorie scheint inzwischen verpufft. Aber dann und wann blitzen sie weiterhin auf, jene Epiphanien des radikal Anderen, die Krisenzeiten in Zeiten der Hoffnung verwandeln. Wie realistisch ist der frühe Feierabend im Abendland?

Die Idee ist weit weniger neu, als die Technologien, die sie in naher Zukunft zumindest teilweise ermöglichen könnten: Schon im 19. Jahrhundert forderten linke Intellektuelle, dass Maschinen dem Menschen einen Großteil der Arbeit abnehmen. William Morris wünschte sich »schöne Fabriken«, wo maximal vier Stunden täglich gearbeitet, ansonsten in großen, umliegenden Gärten gelustwandelt werde. Oscar Wilde betrachtete jegliche »freudlose« Tätigkeit als »geistig und moralisch verwerflich«, zumal dem wahren Daseinszweck des Menschen diametral entgegengesetzt. Letzterer sei für Besseres geschaffen, als beispielsweise »acht Stunden des Tages bei scharfem Ostwind Straßenkreuzungen zu fegen«, schrieb der dandyeske Freidenker im Jahr 1891. Folglich sollten nicht Menschen, sondern die technischen Errungenschaften der Industrialisierung sämtliche unwürdigen Arbeiten ausführen — und Wilde zweifelte nicht daran, dass dies künftig der Fall sein werde. Karl Marx hatte die Ausbeutermechanismen der Industrialisierung bereits scharf analysiert, als Wilde sich beschwerte: »Bislang ist der Mensch in gewissem Sinne der Sklave der Maschine gewesen und es liegt etwas Tragisches in der Tatsache, dass er zu hungern begann, sobald er Maschinen erfand, die seine Arbeit verrichten.« Im Vergleich zum klassischen Sozialismus visierte er einen deutlich freieren Individualismus an, wetterte gegen idiotische Besitzverhältnisse sowie die Auffassung, dass das Haben wichtiger sei, als das Sein.

Wilde wollte, dass jeder seine Arbeit selbst wählen kann, damit die Arbeitszeit zur eigenen werde. Ideale Arbeitsbedingungen waren für ihn nicht fremdbestimmt, sondern frei von äußeren Zwängen — und sollten als solche für alle möglich sein. »Ist das utopisch?«, fragt er in einem Essay und antwortet sogleich selbst: »Eine Weltkarte, die das Land Utopia nicht enthielte, wäre nicht wert, dass man einen Blick darauf wirft, denn auf ihr fehlte das einzige Land, in dem die Menschheit immer landet. Und wenn die Menschheit dort gelandet ist, hält sie wieder Ausschau, und sieht sie ein schöneres Land vor sich, setzt sie die Segel. Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien.« Seither hat die Welt einiges an Fortschritt gesehen. Um bei Wildes Bild zu bleiben, hat das Schiff jedoch Schlagseite, sind die Zeiten stürmisch, ist manch alte Utopie in weite Ferne gerückt. Während Tech-Firmen ihre Büros in Abenteuerspielplätze verwandeln und ihren MitarbeiterInnen die ganz große Flex-Time Freiheit versprechen, beginnt der Glaube an die Ersatzreligion Arbeit zu bröckeln. Auch, weil sich immer schlechter kaschieren lässt, dass ihre Verheißungen oftmals keine Erfüllung, sondern Burnouts und Enttäuschungen bringen. Die Finanz- und Wirtschaftskrisen der späten Nuller- und frühen Zehnerjahre haben die Arbeitsmärkte der führenden Industrieländer geschwächt. Deutschland galt in Punkto Konjunktur lange als Ausnahme, aber auch hier sehen ExpertInnen seit 2018 einen klaren Abwärtstrend. Immer mehr Beschäftigte, unter ihnen ein wachsender Anteil hochqualifizierter AkademikerInnen, befinden sich in unsicheren Arbeitsverhältnissen.

Befristete Verträge und unbezahlte Überstunden sind in vielen Branchen die Regel. Schon vor der Pandemie hatten viele Unternehmen und Selbstständige mit unsicheren Auftragslagen und schwankenden Umsätzen zu kämpfen. Und das, während die Wohn- und Lebenshaltungskosten in unseren Metropolen ins Unermessliche steigen. Sogar in den USA, dem Mutterland des Workism-Mythos, glauben immer weniger junge Menschen daran, dass ihr Job sie auf Dauer absichern (oder gar glücklich machen) wird. Laut Benjamin Hunnicutt, einem der führenden Arbeits- und Freizeitforscher des Landes, sehen die meisten Millennials ihren Beruf kaum noch als Basis für langfristige Lebenszufriedenheit oder sozialen Aufstieg. Immerhin werde man als ArbeiterIn zunehmend von den Zwängen festgelegter Karrieren befreit und bekomme die Möglichkeit, seine Laufbahn frei und flexibel zu definieren, schreibt Nick Srnicek, selbst gerade noch Millennial und (Co-)Autor der Bücher Platform Capitalism, Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work und After Work: What’s Left and Who Cares? Wer optimistisch und dem Neoliberalismus nicht abgeneigt ist, der kann die Gig Economy, auf die sich Srnicek bezieht, als Befreiung aus veralteten Beschäftigungsverhältnissen sehen.

Wildes Idee, dass jeder seine Arbeit selbst wählen soll, damit die Arbeitszeit zur eigenen wird, scheint sie auf den ersten Blick zumindest teilweise zu realisieren. Andererseits ist klar, dass die neue »Freiheit« eine ständige Suche bedeutet — nicht selten begleitet von Existenzängsten und dem Kampf, finanziell über die Runden zu kommen. Wo digitale Kommunikationstechnologien die Grenze zwischen Arbeit und Privatem aufweichen, da kann sich der Kapitalismus in seiner neuen Freizeitkleidung besonders breit machen. Wie die Künstlerin und Autorin Victoria Campbell letzthin schrieb, gibt es heute im Grunde genommen gar keine Arbeit mehr, »nur noch Aktivitäten und die Gelegenheit, Wert aus ihnen zu schöpfen, über die globale Content-Plattform, die unsere Gegenwart ist.« Im Alltag fehlt uns für gewöhnlich die Distanz zum Hier und Jetzt — und damit zu einer Arbeitskultur, in der es als normal gilt, einen erheblichen Teil seiner Lebenszeit zu veräußern. Und das, obwohl die Bereitschaft dazu evolutionsgeschichtlich noch relativ jung ist. HistorikerInnen sehen die Wurzeln der modernen Leistungsgesellschaft im Calvinismus, welcher Fleiß, wirtschaftlichen Erfolg und eine eiserne Arbeitsmoral als Maßstäbe für die Gnade Gottes verstand. Bevor Calvins Ideen im 16. Jahrhundert das christliche Denken »reformierten«, galt Arbeit kulturübergreifend vor allem als etwas, das schnellstmöglich zu erledigen oder zu delegieren war, damit das eigentliche Leben stattfinden konnte. Heute geben wir einen Großteil unserer Zeit gegen Geld und Anerkennung ab. Dabei behaupten immer mehr WissenschaftlerInnen, dass wir es längst nicht mehr müssten.

Während die digitalisierte Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts es zulässt, sich aus starren Zeitstrukturen zu befreien, machen immer effektivere, automatisierte Prozesse auch die Verkürzung von Arbeitszeit im Grunde bereits möglich. Doch mit der Arbeit ist es wie mit dem Geld, Bodenschätzen oder der deutschen Breitbandversorgung: sie ist extrem schlecht verteilt. Zumindest vor der Krise hörte man seitens der Politik immer wieder, dass neue Stellen geschaffen und Menschen aus der Arbeitslosigkeit geholt werden sollen. Doch während mancher Arbeitgeber tatsächlich händeringend nach den sogenannten Humanressourcen sucht, arbeiten sich andere an immer absurderen Tätigkeiten ab; zum Beispiel an Sekundärdienstleistungen, die gar nicht erst nötig wären, wenn die Arbeitszeit anderer auf ein gesundes Maß reduziert würde. Der Ethnologe David Graeber hat sie »Bullshit Jobs« genannt und ihnen ein ganzes Buch gewidmet, in dem Lobbyisten ebenso vorkommen, wie Hundesitter und 24-Hour-Pizzalieferanten. »In einer Zeit, in der viele Bullshit Jobs mehr einer Beschäftigungstherapie als wertschöpfender Arbeit gleichen, in der durch die Digitalisierung ganze Berufssparten wegfallen, in der eine Burn-out-Phase im Lebenslauf fast schon zum Standard gehört und in der Wünsche nach einer gleichberechtigten Familien- und Karriereplanung das Vollzeitmodell ins Wanken gebracht haben, wäre eine geringere Arbeitszeit für alle keine radikale Zukunftswette — sondern die überfällige Anpassung der Arbeit an die Lebenswelt von Millionen Menschen«, hieß es Anfang des Jahres in einem Artikel der Zeit. Sein Verfasser, Quentin Lichtblau, forderte in diesem Zusammenhang einen »Free day for future«, »einen Wochentag frei für alle, bei vollem Lohnausgleich« und erinnerte daran, dass auch die Einführung der Fünftagewoche zunächst als Spinnerei abgetan wurde, als die bundesdeutschen Gewerkschaften die Idee in den Fünfzigerjahren ins Spiel brachten.

Daily Paper Stack, 8:21pm, from the series Deadline 2011, 40,7 × 50,8 cm

Dem Titel seines Textes entsprechend macht Lichtblau auch auf die CO2-Einsparungen aufmerksam, die so ein freier Tag mit sich brächte. Mit Blick aufs Klima werden aufgeweckte Arbeitgeber alternativ einen Tag im Homeoffice vorschlagen, wie es ohnehin gerade Trend ist. Schließlich würde der stockende Berufsverkehr auf diese Weise ebenfalls reduziert, auch Büroheizungen, monströse Espressomaschinen und andere Apparaturen könnten zeitweise ruhen. Manchem Unternehmen scheinen die (finanziellen) Vorzüge der Fernarbeit im Zuge der Corona-Krise ohnehin wie Schuppen von den Augen zu fallen. Aber warum bloß den Arbeitsort verlegen, wenn wir doch in vier Tagen genauso viel leisten können, wie in fünf? Lichtblau zufolge belegen Studien das nämlich längst. Manche Unternehmen testen die Viertagewoche schon eine Weile, die finnische Premierministerin liebäugelte sogar schon mit der Idee, sie ins Regierungsprogramm aufzunehmen. In Frankreich, dessen Bürger und BürgerInnen den Ruf haben, lieber gut zu leben, als sich kaputtzuarbeiten, hat Lionel Jospins linke Regierungskoalition schon im Jahr 2000 versucht, die Arbeitswoche zugunsten der sozialen Gerechtigkeit und einer gesünderen Lebensweise bei maximal 35 Stunden zu deckeln. Auch wenn das entsprechende Gesetz von vornherein gewisse Überstunden einräumte und seit Inkrafttreten immer weiter gelockert wurde, halten viele französische Arbeitgeber bis heute an dem Modell fest.

Mittlerweile wird zudem vielerorts diskutiert, Menschen, die sich um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige kümmern das Recht einzuräumen, ihre Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden zu reduzieren; unter anderem fordert das die größte deutsche Gewerkschaft IG Metall. Es passiert also etwas. Wohl auch, weil sich immer weniger leugnen lässt, dass etwas passieren muss. Wie der Kulturhistoriker Norman M. Klein vor ein paar Jahren in einem Vortrag betonte, ist keine heutige Industrienation in der Lage, langfristig so viele Jobs zu generieren, wie nötig wären, wenn wir an unserer Lebensweise festhalten wollen. Der Waliser Autor und Arbeitsforscher David Frayne ist sich sicher, dass uns entweder die Automatisierung oder der Klimawandel — womöglich beides gleichermaßen — in naher Zukunft zum radikalen Umdenken zwingen werden. Aus seiner Sicht sind die naiven Utopisten nicht die, die einen solchen Wandel propagieren, sondern all jene, die glauben, dass wir einfach so weitermachen könnten, wie bisher. Es ist eine Binsenweisheit, dass der moderne Arbeitsmarkt sich nicht nach dem Prinzip Angebot und Nachfrage selbst regeln kann — zumindest auf keine nachhaltige, sozialverträgliche Weise.

ExpertInnen gehen davon aus, dass durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in den kommenden zwei Jahrzehnten bis zu einem Drittel unserer Jobs ersetzt werden können. Um zu verhindern, dass die Ungleichheit zunimmt und sich die Machtgefälle institutionell weiter verhärten, müssen grundlegend neue Strukturen geschaffen werden. So jedenfalls sehen es die Vertreter der Post-Work Bewegung, jenem losen Netzwerk tendenziell links orientierter WissenschaftlerInnen, das sich seit ein paar Jahren wachsendem Zuspruch und medialem Interesse erfreut. Die Ansätze der transatlantischen Denkschule gehen in den Details stark auseinander. Was sie verbindet, ist ihre Ablehnung der Leistungsgesellschaft — und damit auch die Tatsache, dass ihre Visionen recht weit von unserer aktuellen Lebensrealität entfernt sind. Laut offiziellen Erhebungen des Better Life Index, den die seit 2011 regelmäßig herausgibt, arbeiten in Deutschland aktuell etwa fünf Prozent der Menschen deutlich mehr als 50 Stunden pro Woche. In Japan sind es knapp 22 Prozent. Während buddhistische Zen Meister seit Jahrhunderten das Gefühl innerer Ruhe und Gelassenheit zelebrieren, scheint die japanische Bevölkerung heute besonders stark vom Leistungsdruck betroffen zu sein. Japan ist das einzige Land, das für den plötzlichen Tod durch Überarbeitung einen eigenen Namen hat: KARŌSHI. Weil Fleiß und ständige Arbeitsbereitschaft nationale Tugenden sind, ist es jedoch weitestgehend tabu, ihn auch zu nennen.

Umso radikaler erscheinen Positionen wie die des Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Toru Yamamori, der ein bedingungsloses Grundeinkommen für japanische Bürger fordert. Wie vereinzelte PolitikerInnen und die VertreterInnen der internationalen Post-Work Bewegung betrachtet er eine arbeitsunabhängige, finanzielle Absicherung für alle als notwendige Basis für ein nachhaltiges Umdenken. Das Recht auf Leben, das wir in unseren Grundgesetzen verankern, muss für ihn notwendigerweise an das Recht auf ein Einkommen gekoppelt sein, das dieses Leben in der Praxis ermöglicht. »In der Diskussion um eine bessere Work-Life Balance steht Life heute vielerorts nur für das Ausruhen, das wiederum lediglich dazu dient, am nächsten Tag wieder produktiv zu sein. Das ist unsere Definition«, erklärte Yamamori kürzlich in einer Fernsehreportage und fügte hinzu, was für ein Rückschritt das historisch eigentlich ist. Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, ist speziell in Städten wie Berlin und Hamburg heute vor allem für Randale bekannt. Dabei erinnert er daran, wie im Jahr 1886 im Rahmen des später so benannten Haymarket Riot in Chicago Anhänger der Arbeiterbewegung für den 8-Stunden Tag auf die Straße gingen.

Elevator Lobby, Night Of The Move, 10:43 pm, from the series Deadline, 2012, 40,7 × 50,8 cm

Ihre Forderung lautete: Acht Stunden zum Arbeiten, acht zum Ausruhen, acht zur freien Verfügung. »Das muss man sich mal vorstellen: mehr als hundert Jahre später erwarten wir weniger, als die Arbeiter damals«, sagt Dr. Toru Yamamori. Wenn er mit Menschen über das Grundeinkommen spricht, sind die meisten JapanerInnen skeptisch. Die älteren, konservativeren BürgerInnen des Landes sorgen sich vor allem vor einem Absinken des Lebensstandards, da sie vermuten, dass ein Teil der Bevölkerung nicht mehr mit anpacken würde. Die jüngere, neoliberal geprägte Generation befürchtet eher, dass eine Abhängigkeit vom Staat geschaffen werde, die der individuellen Freiheit entgegenstehe. Eine wachsende Einflussnahme durch den Staat, die viele VertreterInnen der Post-Work Bewegung durchaus befürworten würden, mag tatsächlich weder besonders frei, noch fortschrittlich erscheinen. Einige radikale VerfechterInnen des Grundeinkommens beschreiben das Modell als klassisches Tauschgeschäft: staatliche Gelder gegen gesellschaftliches Engagement.

Die Lohnarbeit würde demnach nicht völlig verschwinden, sondern in sozialistischer Manier umverteilt werden, ohne dass die individuelle Leistung unmittelbaren Einfluss auf das Einkommen hätte. Nicht nur, aber besonders in Krisenzeiten wie diesen, weckt der Gedanke an ein Erstarken des Staates eher ungute Assoziationen. Manch einer würde die unsichere Lage gerade gern dazu nutzen, (national) staatliche Strukturen zu religitimieren, was dann wohl technototalitäre Tendenzen zufolge hätte; Kontrollmechanismen, wie man sie aus China kennt. Dass der globalisierte Neoliberalismus dem klassischen Nationalstaat im Wesentlichen entgegensteht, heißt im Gegenzug zum Glück nicht, dass jede Kritik am kapitalistischen Leistungsdenken notwendigerweise pro-Staat sein muss. Anstelle eines starken Staatsapparats sehen viele linke DenkerInnen von heute eher ein gut koordiniertes System von Grassroots-Organisationen im kulturellen, pädagogischen und medizinischen Bereich als Antwort auf diese oder andere Krisen.

Egal ob staatlich unterstützt oder dezentral organisiert, würde eine Gesellschaft, deren Fokus weder klassische Arbeitsformen noch der Konsum wäre, nach ganz neuen Infrastrukturen verlangen. Architekturen, Stadtzentren, all so etwas gelte es zu überdenken, ohne die Welt dabei gleich in einen »gemeinschaftsfördernden« Freizeitpark zu verwandeln. Was zu der Frage führt, was wir heute eigentlich unter Freiheit (und Freizeit) verstehen. Der Müßiggang, den Oscar Wilde als wahren Daseinsgrund des Menschen verstand, ist dem Volksmund nach aller Laster Anfang. Im modernen Leben kommt er, verdrängt vom stetig wachsenden Beschäftigungs-, Kauf-, und Informationsangebot, das uns tagtäglich auf Trab hält, immer weniger vor. Und zwar auch unabhängig von Arbeitsstunden. Selbst wer wenig arbeitet, ist heute ständig beschäftigt. Das Hin- und Herzappen zwischen Medien und Kanälen macht Freizeit mitunter so kurzweilig, dass wir sie kaum mehr wirklich spüren. Neue Kommunikationstechnologien fragmentieren und modifizieren unser Erleben von Zeit ebenso, wie unsere Wahrnehmung von sozialen Zusammenhängen. WissenschaftlerInnen sprechen in dem Kontext vom Paradoxon des Zeitverlustes: Obwohl die Zeit, die wir zur freien Verfügung haben, eigentlich zunehmen müsste, haben wir den Eindruck, immer weniger davon zu haben. (Wer will, der kann hier eine Parallele zu dem von Oscar Wilde beklagten Widerspruch erkennen, dass das Hungern der Menschen mit den Errungenschaften der frühen Industrialisierung begann. Wenn sich die Arbeitsstrukturen heute auch vielfach gelockert haben, erscheint einem das Mehr an Freizeit durch High-Tech heute ebenso als Farce, wie damals die Verbesserung der sozialen Gerechtigkeit durch Maschinen.)

Eine andere Frage, die in enger Verbindung zur gefühlten Freiheit steht, ist diese: Woran machen wir unsere Identität fest, wenn wir die sogenannte Freizeit kaum mehr frei gestalten und erleben, sondern sie vielmehr verkonsumieren, zerstückeln, und dadurch immer schneller vergessen? Die Antwort ist heute oft: Wir ziehen sie aus der Arbeit. Das macht es kompliziert und bringt uns an den Punkt, an dem sich die Katze in den Schwanz beißt. Je weniger wir unsere freie Zeit als solche erleben, desto mehr scheint unser Lebensglück davon abzuhängen, wie sehr wir an das glauben, was wir beruflich tun. Wir wollen arbeiten, in unsicheren Zeiten erst recht, weil Arbeit eine Form von Selbstversicherung oder auch Weltbewältigung ist, die unter Umständen ja sogar ziemlichen Spaß macht. Und wenn man die Publikationslisten und Biographien der Vertreter der Post-Work Bewegung betrachtet, wollen sie es im Grunde auch. »Ich liebe meinen Job«, zitiert der Journalist Andy Beckett die Sozialtheoretikerin Helen Hester in einem Artikel des Guardian. Hester sieht im Grunde gar keinen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit und arbeitet »eigentlich ständig an irgendetwas«. Wie vielen Post-Workists geht es ihr weniger darum, die Arbeit ganz an den Nagel zu hängen, als sie flexibler zu gestalten — und zwar so, dass es auch aus konservativer Sicht attraktiv ist — also für all jene, denen die klassische Familie als schützenswertes Lebensmodell gilt. Schließlich ist die Krise der Arbeit auch eine Krise des häuslichen Lebens, wie Hester in einem Aufsatz ausführt, den sie gemeinsam mit Nick Srnicek verfasst hat: Wer weniger arbeitet, der kann sich um Kinder kümmern oder überhaupt erst daran denken, welche zu bekommen. Wenn er / sie es mit Blick in die unsichere Zukunft denn überhaupt will.

Während die Visionen der Post- Work Bewegung für manch einen wie ein schöner Traum klingen mögen, machen sie anderen Angst, für wieder andere sind sie schlichtweg unmoralisch. Fakt ist: Ein Leben mit weniger oder gar überhaupt keiner Arbeit wäre nicht einfach nett und weniger stressig — es würde unsere gesamte Erlebniswelt durcheinander- wirbeln. Und damit ein Gefühlschaos verursachen, das kaum von allen gewollt ist. Es lohnt sich ein kurzer, kulturgeschichtlicher Rückblick. Schließlich hat schon mal eine halbe Generation davon geträumt, wie es denn wäre, das ganze System umzukrempeln. Und schon damals steckte mehr dahinter, als irgendeine berauschte Hippieidee. Nachdem weltweit immer mehr Arbeitsprozesse automatisiert wurden und das Weltwirtschaftswachstum der Nachkriegsphase noch nachwirkte, häufte sich im Lauf der Sechziger- und Siebzigerjahre die Kritik an einem Kapitalismus, der Zeit mit Geld und Geld mit Glück gleichsetzt. Anders als heute waren die Löhne damals hoch, wodurch der Wunsch nach weniger Arbeit für viele tatsächlich eine reale Option darstellte.

Doch anstatt die Beschäftigungsbedingungen zu lockern, machte sich die Politik — allen voran die Regierungen Thatcher und Reagan — ab den frühen Achtzigerjahren daran, die bestehenden Strukturen zu festigen und den Leistungsdruck durch Sozialabbau, straffe Konjunkturpläne und die entsprechende, moralisierende Rhetorik zu erhöhen. Es ist wohl kein Zufall, dass zur selben Zeit die Entertainmentindustrie expandierte, welche Denker der Frankfurter Schule schon früh dafür kritisiert hatten, dass ihr ewiges Fun-Versprechen vor allem darauf angelegt sei, den wachsenden Druck der Arbeitswelt zu überspielen. Was ein bisschen verschwörungstheoretisch klingt, wird von aktuellen Post-Work Gurus wie David Graeber und Benjamin Hunnicutt bekräftigt. Während Ersterer den kreativen Output der Wirtschaftswachstumsjahre darauf zurückführt, dass die Menschen mehr Zeit hatten, die eigene Kultur intellektuell zu bereichern, erklärt Letzterer in einem Interview, er glaube schon, dass es eine Angst vor der Freiheit gäbe: »Die Angst der Mächtigen, dass die Menschen sich Wichtigerem widmen könnten, als dem Erwirtschaften von Profiten«. Grundsätzlich gilt wohl, dass es einen allgemeinen Horror vor einer Zeit ohne definierten Horizont gibt. Damit geht manche Frage der Post-Work Bewegung zurück auf die großen Fragen des Existentialismus.

Für Jean-Paul Sartre ist die Angst vor unstrukturierter Zeit eigentlich nichts anderes als ein Zeichen von Freiheit; den bedachten Umgang mit ihr — also das was wir heute lapidar als Freizeitgestaltung bezeichnen — sah der Philosoph als Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. So gesehen stellt der Umgang mit Zeit ein System, das sich immer wieder stolz auf die Freiheit bezieht, vor seine größte Bewährungsprobe. Inwieweit kann es das, was Sartre und andere PhilosophenInnen »Eigenzeit« nennen, tolerieren, ohne kontrollieren zu wollen (sei es durch staatliche Auflagen oder Mechanismen des Marktes)? Wieviel Zeit, die keine eigentliche Funktion hat, kann die Wirtschaft, der Staat, die Gesellschaft, jeder und jede Einzelne, auf Dauer aushalten? Und nimmt die individuelle Freiheit mit der Aufhebung der Grenze zwischen Eigenzeit und Fremdzeit tatsächlich zu? Sartre kam die Differenzierung zwischen Eigenzeit und Fremdzeit, die das Fundament unserer konventionellen Lebens- und Arbeitskultur darstellt, grundfalsch und unaufrichtig vor, weil sie voraussetzt, dass das Erleben von Eigenzeit erst nach Dienstschluss möglich war. Heute merken wir, dass die Aufhebung der alten Differenzierung einen Haufen neuer Probleme mit sich bringt, dass die Kehrseite der Flex-Time Medaille mit dem Hashtag #nevernotworking einhergeht. Jeder Selbstständige weiß, dass eigene, nicht fremdbestimmte Zeit, ständig neu erkämpft werden muss — und dass sie besonders schnell zur Fremdzeit wird, wenn die Grenze nicht mehr klar definiert ist. So, wie der demonstrierende Gewerkschafter allzu oft mit den Wasserwerfern der Polizei zu rechnen hat, muss derjenige, der die moderne Arbeitswelt revolutionieren will, mit Dynamiken rechnen, die kaum kalkulierbar sind.

Post-Work bedeute viel Arbeit, sagt auch Sozialtheoretikerin Helen Hester zum Autor des Guardian, der am Ende seines Artikels die First Lady des modernen Neoliberalismus, Margaret Thatcher, zitiert: »Die Irrlehren des einen Zeitalters sind die Orthodoxien des nächsten.« COVID-19 hat so manche Schwachstelle des Glaubenssystems Kapitalismus klar zu erkennen gegeben, so zum Beispiel die Verschlankung, Privatisierung und (völlig irrationale) »Rationalisierung« des Gesundheitswesens, die wiederum dazu geführt hat, dass die Lage in vielen Ländern überhaupt erst so schlimm werden konnte. Soziale Ungleichheiten werden besonders spürbar, wenn die einen den Lockdown in ihren Landhäusern verbringen, während sich die anderen in viel zu kleinen Wohnungen im Homeschooling üben oder gar kein Zuhause mehr haben. Dennoch sind die Reaktionen der Regierungen bisher im Wesentlichen reaktionär geblieben: So wichtig und gut sie auch sein mögen, sind die meisten »Coronahilfen« vor allem Finanzspritzen, die die Leistungsgesellschaft legitimieren und die Wirtschaft wieder in Gang bringen sollen. Dabei wäre doch gerade jetzt eine gute Zeit dafür, den Wachstumswahnsinn und damit einhergehenden Raubbau an der Natur und uns selbst grundlegend zu überdenken. Die bevorstehende Rezession wird bestehende Konflikte und Krisen verschärfen, neue mit sich bringen. Das einzig Gute daran: Wenn wir es im Zuge dieser Pandemie nicht mehr hinbekommen, kommt die nächste bestimmt.