Text Sarah WETZLMAYR

Es kann durchaus sein, dass der Rhythmus eines pochenden Herzens störanfälliger ist als die Hardware eines Roboters oder der Algorithmus eines KI-Systems. Damit bleiben aber auch all die schönen Seiten kleiner Taktverschiebungen, wie ein vor Freude hüpfendes Herz, den Menschen vorbehalten. Und das wird auch noch lange so bleiben, sind sich Experten und Expertinnen sicher.

Es hat sich bewährt, den Gefährdungsgrad — beispielsweise einer potentiell vom Aussterben bedrohten Tierart — mithilfe eines einfachen Farbschemas darzustellen, das sich typischerweise zwischen alarmierendem Rot und Hoffnung signalisierendem Grün abspielt. Dieses mittlerweile perfekt internalisierte System kommt jedoch nicht nur im Tierreich oder bei Unwettervorhersagen zur Anwendung, sondern auch in der Arbeitswelt, die aufgrund immer schnellerer Weiterentwicklungen im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung gerade einen Transformationsprozess durchmacht, der sich nicht einfach mit »Zoom«, »Home Office« oder »New Work« beantworten lässt, sondern zu viel weitreichenderen Veränderungen unseres Arbeitsalltags führen wird.

So kann es auf jeden Fall in zahlreichen Studien nachgelesen werden. Gilt es, Verantwortliche dafür zu finden, ist schnell von Robotern und künstlicher Intelligenz die Rede. Fast schon so, als wären sie auf unserem Planeten gelandet, um mit vereinten disruptiven Kräften 8-Stunden-Tage, 40-Stunden-Wochen und All-In-Verträge zu Relikten längst vergangener Arbeitstage zu machen. Geben wir also »Redakteurin« in eine Google-ähnliche Suchmaske ein, die Aufschluss über folgende Frage geben soll: »Wie wahrscheinlich ist es, dass ich durch einen Computer ersetzt werde?« Das Ergebnis ist am unteren Ende der Skala angesiedelt und lautet 5,5 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit wurde, entsprechend des eingangs erwähnten Farbschemas, natürlich auf grasgrünem Hintergrund dargestellt. Sogleich verschwimmt also die Vorstellung eines stakkatohaft vor sich hin tippenden Roboters, der jede Deadline einhält und nicht von einer im Dauerbetrieb arbeitenden Kaffeemaschine abhängig ist. Auch nicht nach 19 Uhr.

Sie löst sich in ein Gefühl innerer Befriedigung auf. In eine Form der Selbstbestätigung, die klar macht, wie sehr unser Selbstbild von Arbeit eingerahmt, vielleicht sogar zusammengehalten wird. Dazu kommt, dass es in manchen Gesellschaften und Berufsfeldern nach wie vor als Kompliment gilt, jemandem zu sagen, dass er oder sie wie eine Maschine arbeiten würde.

Grün ist also die Hoffnung, dass kein Roboter jemals einen Artikel wie diesen schreiben wird. Also einen Text, der mit der Frage beginnt, in welchen Bereichen Maschinen menschliche Arbeitskraft ersetzen könnten — und welche Vor- und Nachteile damit einhergehen. Geht es nach dem Kunsthistoriker Hanno Rauterberg, dessen jüngste Publikation »Die Kunst der Zukunft. Über den Traum der kreativen Maschine« sich mit künstlicher Kreativität beschäftigt, ist das auch deshalb nicht möglich, weil Maschinen die Fähigkeit zur Selbstreflexion fehlt. Doch das ist nicht der einzige Aspekt, in dem Menschen KI-Systemen auch in Zukunft weiterhin überlegen sein werden. »Überall dort, wo es um Sinn, Emotionalität, Verstehen und das Abwägen verschiedener Wertvorstellungen geht, können Menschen ihre Stärken ausspielen«, sagt Universitätsprofessorin Sabine Köszegi. Sie leitet den Österreichischen Rat für Robotik und Künstliche Intelligenz, ein Beratungsorgan des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

RACE AGAINST THE MACHINE

Davon Mensch und Maschine wie in einem Wettrennen gegeneinander antreten zu lassen, hält sie aber ohnedies nichts, wie sie lachend erklärt. »Der Vergleich bringt uns in diesem Fall nicht weiter. Die Frage müsste eher lauten, wie wir in Zukunft arbeiten möchten. Wir müssen die Wertigkeit von Arbeit überdenken und uns fragen, welche Arbeit wir in Zukunft selbst machen wollen, auch wenn Maschinen sie theoretisch machen könnten. Und welche nicht, weil sie eintönig und belastend ist.« Sind diese Punkte geklärt, so Köszegi, ist es die Aufgabe der Forschung, Maschinen zu entwickeln, die den Menschen diese Tätigkeiten abnehmen.

Auch Oliver Bendel, promovierter Wirtschaftsinformatiker und Experte im Bereich der Maschinenethik, verweist auf die bereits angesprochene Form der Selbstbestätigung durch Arbeit. »Wir definieren uns zudem über die Arbeit, wir brauchen sie, um unseren Tag und unser Leben zu strukturieren, um dem Leben einen Sinn zu geben. Und dann kommt dieser Roboter, der kein Leben hat und keinen Sinn und macht die gleiche Arbeit wie wir. Oder ein KI-System ist schneller und besser als wir«, erklärt Bendel, der in diesen Entwicklungen auch eine Chance sieht: »Warum arbeiten wir nicht fünf Stunden anstelle von zehn, und den Rest des Tages lesen wir, schreiben wir, schwimmen wir, helfen wir? Diese Vorschläge liegen seit vielen Jahren auf dem Tisch, unter verschiedenen Bezeichnungen, und ich denke, sie sind nützlich und umsetzbar.« Doch schon Oliver Bendels Forschungsgebiet selbst wirft weitere Diskussionspunkte auf.

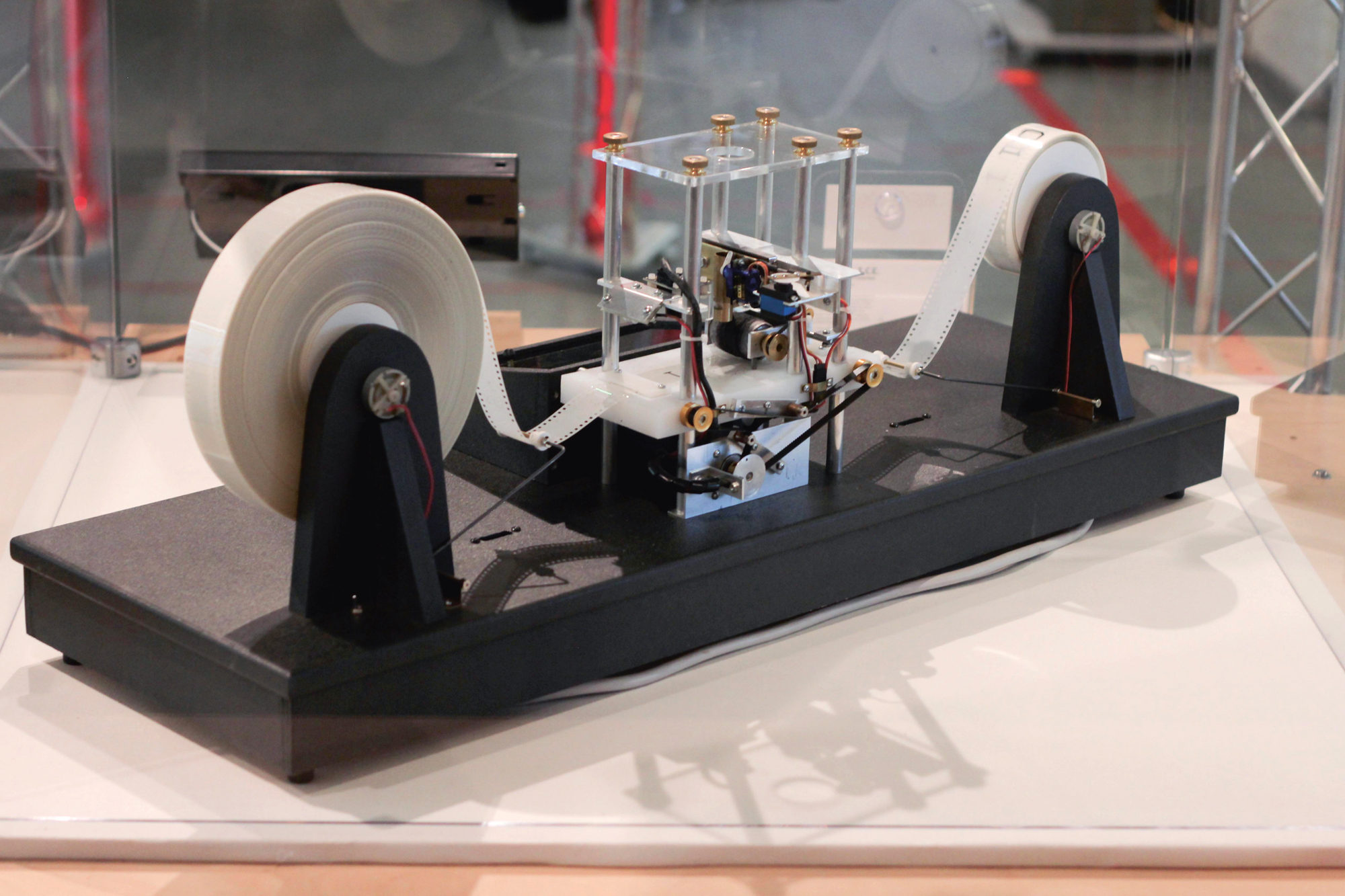

Unter anderem, dass die Maschinenethik ihrem Namen nach scheinbar davon ausgeht, dass Roboter, Maschinen und KI-Systeme so etwas wie eine Moral haben. Wie aber kann das sein, wenn Maschinen die Fähigkeit zum Abwägen verschiedener Wertvorstellungen fehlt? Sie außerdem keinen Willen und kein Bewusstsein haben? Oliver Bendel beantwortet die Frage mit einem praktischen Beispiel: »Wir haben einen Rasenmähroboter als Prototyp gebaut, der Igel erkennt und verschont.« Der Mähroboter trifft also eine Entscheidung, die sich durchaus dem Spektrum der Moral zuordnen lässt. »Ich nenne das, was in dieser Maschine ist, eine Stellvertretermoral, und die Maschine selbst eine Stellvertretermaschine. Aus der Sicht des Igels ist es ein beträchtlicher Unterschied, ob der Rasenmähroboter diese Fähigkeiten hat oder nicht hat. Es geht bei ihm um Leben und Tod.«

Allerdings gibt es, wendet Oliver Bendel ein, Umgebungen, die so komplex sind, dass man mit diesem System nicht weit genug kommt. Ein möglicher Lösungsansatz ist Machine Learning. »Machine Learning in komplexen Umgebungen kann bedeuten, dass die Maschine dazulernt und dann ihre Aktionen anpasst. Auch das kann man implementieren, und manche Kolleginnen und Kollegen wagen sich in dieses Feld. Allerdings ist die Gefahr groß, dass sich die Maschine in die falsche Richtung entwickelt. Nehmen wir nur ein Beispiel: Wenn sich ein autonomes Auto an anderen Verkehrsteilnehmern orientieren würde, würde es in manchen Gegenden zum Rowdy. Das möchte man nicht unbedingt.« Die Moral muss den Maschinen also eingepflanzt werden, kann sich dort aber mithilfe von Machine Learning weiterentwickeln.

Zur eigenständigen Entwicklung bestimmter Wertvorstellungen fehlt es selbst ausgeklügelten KI-Systemen und Robotern jedoch an den dafür notwendigen — menschlichen — Eigenschaften. Das ist einerseits eine äußerst beruhigende Nachricht, die diversen Science- Fiction-Filmen, deren Figurenarsenal in der Regel zu einem Gutteil aus Robotern mit Allmachtsgefühlen besteht, ein wenig von ihrer Wirkungsmacht nimmt. Andererseits bedeutet das nicht, dass Maschinen der Objektivität verpflichtet sind. »Die weitverbreitete Vorstellung, dass eine Maschine, weil sie keine Emotionen hat, objektiver sei, oder weil sie rechnet, bessere Entscheidungen trifft, ist sehr irreführend«, erklärt Sabine Köszegi.

Programmiert werden sie nämlich nicht von Maschinen, sondern von Menschen, die im Gegensatz zu Robotern zwar die Fähigkeit zur Selbstreflexion mitbringen, sich aber nie zur Gänze von internalisierten Denk- und Beurteilungsmustern lösen können.

SEELSORGE FÜR ROBOTER?

Martina Maras Berufsbezeichnung legt nahe, dass ihr Arbeitsgebiet ein äußerst zukunftsträchtiges ist. Seit 2018 ist die gebürtige Linzerin und umtriebige Vortragende Professorin für Roboterpsychologie an der JKU Linz. Wie sie in Interviews immer wieder betont, geht es in ihrer Arbeit jedoch nicht darum, Gesprächstherapien für psychisch angeschlagene Roboter anzubieten. Ganz im Gegenteil, denn Martina Mara konzentriert sich in erster Linie auf den Menschen. Genauer gesagt, auf die Beziehung zwischen Mensch und Maschine. »Es gibt viele Umfragen, die auf verschiedene große Ängste in Bezug auf Roboter und Künstliche Intelligenz hinweisen. Ich zitiere gerne die repräsentative Erhebung der Europäischen Kommission, bei der die Leute befragt wurden, in welchen Aufgabenbereichen sie Roboter prioritär einsetzen würden. 27.000 befragte Europäer gaben an, in der Weltraumforschung wären diese Roboter in Ordnung. Das sagt über die Haltung der Menschen viel aus, denn: Weiter weg als der Weltraum geht nun wirklich nicht«, erklärte die Roboterpsychologin vor einiger Zeit gegenüber der Volkswagen Stiftung.

Deshalb gehört es zum Kernbereich ihrer Arbeit, sich immer wieder aufs Neue die Frage zu stellen, wie künstliche Intelligenz aussehen und programmiert sein muss, damit sich die Gesellschaft damit wohlfühlt. Und welche optischen Voraussetzungen gegeben sein sollten, damit eine Vertrauensbasis entsteht, auf der sich in weiterer Folge ein kollaboratives Verhältnis entwickeln kann. Das bedeutet auch, so Mara, dass das Verhalten von Maschinen für die Menschen vorhersehbar sein muss. Es lohnt sich jedoch, die Sache noch etwas differenzierter zu betrachten, denn die von Martina Mara angesprochene Skepsis, die häufig nur einen künstlichen Wimpernschlag vom Zustand der Angst entfernt ist, ist nicht überall auf der Welt gleich stark ausgeprägt. Für Sabine Köszegi hat das vor allem mit Exposure zu tun, also mit der Frage, in welchem Ausmaß eine Gesellschaft neuen Technologien ausgesetzt ist. Oder eben nicht.

Doch auch andere Faktoren wie religiöse Ansichten oder bestimmte Glaubenssätze können eine Rolle spielen. In Japan, wo unter anderem im Pflegebereich schon sehr viel häufiger Roboter eingesetzt werden als das in Europa der Fall ist, gehen die Menschen beispielsweise davon aus, dass auch Gegenstände eine Seele besitzen. »Für uns hingegen ist die Vorstellung von einem Roboter als einem beseelten Wesen eine sehr schwierige«, fasst die Sozialwissenschaftlerin zusammen. »Spricht man jedoch mit Menschen, die Hilfe benötigen, wird immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass robotische Unterstützungstools als Möglichkeit, ein autonomeres Leben zu führen, wahrgenommen werden«, fügt Sabine Köszegi hinzu. Sie weist aber auch darauf hin, dass das für die meisten Menschen nicht bedeutet, dass sie vollkommen auf die Unterstützung durch einen Menschen verzichten möchten.

Auch Oliver Bendel erwähnt in diesem Zusammenhang die Stärkung der persönlichen Autonomie, verweist im gleichen Atemzug jedoch auf die informationelle Autonomie, die er durch den Einsatz von KI-Systemen bedroht sieht. »Sie können also einerseits das Leben erleichtern. Andererseits können sie eine Gefahr für Privat- und Intimsphäre darstellen, und zwar einfach, indem sie die Pflegebedürftigen aufnehmen und beobachten mithilfe von Kameras und Sensoren, von Objekt-, Gesichts- und Stimmerkennung. Wenn sie das über die Zeit machen, sind enorme Datenmengen vorhanden, die zu aussagekräftigen Profilen verdichtet werden können. Heutige KI-Systeme haben einen Hunger nach Daten, und man muss genau festlegen, woher die Daten kommen und wie sie verwendet werden dürfen.«

GEFÜHLTE REALITÄT

Während sich Martina Mara mit der Fragestellung auseinandersetzt, was es braucht, damit sich die Mitglieder einer Gesellschaft im Umgang mit Maschinen wohlfühlen, beschäftigt die meisten Menschen eine ganz andere Frage aus der großen Gefühlskiste. Nämlich jene, ob Roboter eines Tages in der Lage sein werden, Gefühle zu entwickeln und auszudrücken. Daran, dass es umgekehrt möglich ist, besteht schon lange kein Zweifel mehr. Es passiert nämlich nicht nur in fiktionalen Welten, wie jener, die beispielsweise in Kazuo Ishiguros aktuellem Roman »Klara und die Sonne« beschrieben wird, dass Menschen emotional aufgeladene Beziehungen zu KI-Systemen entwickeln.

So haben Forschende der Universität Duisburg-Essen in einer Studie gezeigt, dass ihre Probanden und Probandinnen zögerten, einen kleinen Roboter auszuschalten, wenn dieser darum bettelte, nicht ausgeknipst zu werden, weil er Angst vor der Dunkelheit hat. Das ist nachvollziehbar, aber im Grunde nichts weiter als ein kleiner emotionaler Stunt auf der großen Spielwiese der Gefühle. Denn, so versichern Experten und Expertinnen wie Sabine Köszegi, Oliver Bendel und Martina Mara vom Quantensprung, einen Roboter mit Emotionen zu entwicklen, sind selbst hochspezialisierte Forschungsteams noch gefühlte Lichtjahre entfernt.

Zwar werden bereits seit mehreren Jahren KI-Systeme entwickelt, die Gefühle zeigen, tatsächliche Emotionen besitzen sie jedoch nicht. »Große Klappe und nichts dahinter«, würde man umgangssprachlich dazu sagen. Sehr viel fundierter bringt es Oliver Bendel auf den Punkt: »Es gibt Roboter und KI-Systeme, die Gefühle simulieren und uns auf diese Weise berühren. Daraufhin entwickeln wir erneut Emotionen, die von den Maschinen erkannt und erwidert werden. Ich glaube jedoch nicht, dass Maschinen eines Tages empfinden und leiden, sie Liebe und Hass in sich tragen können. Dafür braucht es vermutlich dreidimensionale biologische Strukturen. Nicht nur Hardware, sondern Wetware, also eine biologische Struktur mit Nervensystem.«

Auch Sabine Köszegi weist darauf hin, dass bislang noch kein KI-System entwickelt wurde, das weiß, was es bedeutet, wenn jemand sagt, dass es ihm oder ihr schlecht geht. »Denn all die Systeme, die wir heute kennen, wissen im Grunde nicht, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.« Geht es darum, in welcher Form Maschinen menschliche Gefühle wahrnehmen und darauf reagieren, würde sie statt »erkennen« lieber das Wort »klassifizieren« verwenden. »Erkenntnis würde nämlich bedeuten, dass ich etwas nicht nur klassifizieren kann, sondern auch die Konsequenzen verstehe. Und das können Maschinen nicht.« Zwar sind sie, wie die Sozialwissenschaftlerin betont, in der Lage, aufgrund unterschiedlicher Signale eine bestimmte Emotion korrekt zu klassifizieren, welche Bedeutung Trauer, Glück oder Zorn haben, davon hat eine Maschine jedoch keine Vorstellung.

»Allerdings kann man sie so programmieren, dass sie entsprechend dieser Klassifizierung eine möglicherweise für uns angemessene Interaktion beginnt, die aber nichts mit Verständnis zu tun hat.« Blicken wir zum Abschluss noch einmal kurz in die Welt von Klara, also in jenes Textuniversum, das der japanischbritische Autor Kazuo Ishiguro rund um die Hauptfigur seines neuen Romans gestrickt hat.

»Glaubst du an das menschliche Herz? Ich meine natürlich nicht einfach das Organ, sondern spreche im poetischen Sinn. Das Herz des Menschen. Glaubst du, dass es so etwas gibt? Etwas, das jedes Individuum besonders und einmalig macht?«, so lautet die zentrale Frage in »Klara und die Sonne«. Klara, ein menschenähnlicher Roboter mit der Aufgabe, eine »künstliche Freundin« zu sein, versucht auf diese Frage eine Antwort zu finden und stellt sich das menschliche Herz schließlich als Haus mit einer so großen Anzahl an Räumen vor, dass einige von ihnen für immer unentdeckt bleiben.

Auf diese Weise wirft Klara jene Frage in den fiktionalen Raum, die wir Menschen uns sonst gerne stellen. Unter anderem auch dann, wenn es um das Gefühl geht, sich gegenüber Maschinen und KI-Systemen behaupten zu müssen. Und zwar: »Was macht mich aus?« Es wäre praktisch, wenn sich auch diese Frage in eine Suchmaschine eingeben und mithilfe eines Farbschemas beantworten ließe. Dass das nicht möglich ist, ist wohl ein weiterer Aspekt, der uns von diesen rastlosen, aber rostenden Gestalten unterscheidet.