Text Andreas K. Vetter

Wir befinden uns bekanntlich inmitten in einer automobilen »Zeitenwende«: Neue Antriebstechnologien verändern das Design der Fahrzeuge, weil beispielsweise Batterien und Elektromotoren andere Raumbedarfe innerhalb der Karosserie formulieren. Ein anderes Indiz für Veränderung besteht in der Tendenz, dass Automobilkonzerne und -hersteller die bisher über Marken-Niederlassungen und Vertragshändler erfolgten Vertriebs- und Wartungsangebote zahlenmäßig verringern und die Präsentationsflächen deutlich modifizieren. Vieles bewegt sich also, und zwar für alle Beteiligten — von Konstruktion über Design, zum Marketing und den Infrastrukturanbietern bis hin zu den Kund:innen. Doch neu ist eine solche »Zeitenwende« nicht. Mit ein wenig Mut zur Geschichte schaut man etwas über 100 Jahre zurück und steckt mittendrin in einer regelrechten Revolution der Mobilität.

Auf inspirierende Weise erleben lässt sich dies im Stuttgarter Mercedes-Benz Museum. Hier nämlich steht man im ersten Raum der Ausstellung dem Jahrtausende alten Gefährt, nein eher Gefährten des Menschen gegenüber — dem Pferd. Und dann kommen die Urahnen des Autos: noch kutschenartige Maschinen. Die Schwelle des Übergangs von der alten zur neuen Zeit ist in Europa sehr breit und muss bis zur umfassenden Technisierung über viele Jahre hinweg bewältigt werden.

Die Verbreitung des Automobils in die Gesellschaft verläuft dabei sehr unterschiedlich, was in den ersten Jahrzehnten aufgrund der hohen Preise und der aufwändigen technischen Betreuung verständlich ist. Zuerst verfügen die wohlhabenden Schichten über das neue Mobil, zu den Protagonisten dieser damals noch als Mode verstandenen Bewegung gehören unter anderem auch regierende Fürsten wie der deutsche Kaiser oder der russische Zar.

Innerhalb dieser mobilen Revolution dauerte es schließlich einige Zeit, bis die Produzenten sich Gedanken zu ersten professionellen Verkaufsräumen machen sollten, den Vorläufern heutiger Vertragshändler und Showrooms. Anfangs nämlich stellten die Herstellerfirmen der Kundschaft ihre Fahrzeuge individuell zu Hause vor, später richteten sich die ersten, von privaten Automobilisten zum Kundendienst genutzten Schlosserwerkstätten, kleine Schauräume ein, einen »Point of Sale« sozusagen. Interessanterweise lief der nationale und internationale Verkauf in seiner Anfangsphase nicht selten über wenige exklusive Großhändler, die sich dies vertraglich gesichert hatten und damit auch für hohe Preise verantwortlich waren.

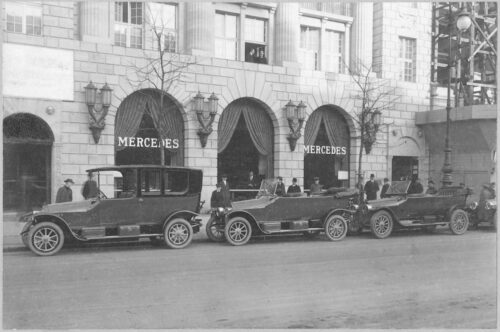

Mercedes-Palast in Berlin-Mitte: Außenansicht der aufwändig gestalteten Niederlassung der Daimler-Motoren-Gesellschaft, die am 30. September 1913 eröffnet wird. & Außenansicht mit Passanten, aufgenommen um 1913.

Daimler beispielsweise konnte lediglich 20 Prozent seiner Fahrzeuge selbst verkaufen — 1913 eröffnete der Fabrikant dafür am Berliner Prachtboulevard Unter den Linden eine große Dependance, den Mercedes-Palast. An Raffinesse fehlte es den Vertrieblern der jungen Marke Mercedes demnach keineswegs, als sie sich in der Frühzeit der Produktvermarktung um eines der ersten Autohäuser überhaupt kümmerten.

Zum einen setzte man dabei auf prächtige Architektur und einen großen Verkaufssalon, ausgestattet mit Vorhängen und griechischen Statuen, der das wohlhabende Klientel mit dem Slogan »Sehen, kaufen — fahren« anwarb. Zum anderen gelang es durch die besondere Aufenthaltsqualität, einen neuartigen Treffpunkt der Berliner Gesellschaft zu definieren — den Reiz der Lokalität erhöhte außerdem die räumliche Kombination mit einem bekannten Weinhaus. Unsere automobile Wende schien also erfolgreich angelaufen.

Ab der zweiten Hälfte der Zwanzigerjahre etablieren die größeren europäischen Hersteller in reputierlichen und frequentierten Lagen wichtiger Großstädte zunehmend eigene umfangreiche Schauräume. Es entwickelte sich mit dem Aufkommen der Moderne eine charakteristische Marketing- und Vertriebskultur, die das Repräsentativ-Konventionelle des frühen 20. Jahrhunderts schnell ablegte und das Automobil als technisches Produkt und vor allem als Träger eines neuen, nämlich des »modernen« Lebensstils in einen authentischen Rahmen stellen wollte.

Mit dem Slogan »Sehen, kaufen — fahren« wurde die wohlhabende Kundschaft angeworben. (Mercedes-Palast, Berlin, 1913)

Das architektonisch und für die Automobilkultur der damaligen Zeit sicher spannendste Konzept realisierte das Büro Laprade & Bazin 1929 in Paris für Citroën: Das unweit der Champs-Élysées liegende zehnstöckige und 10.000 Quadratmeter große Warenhaus für Autos zeigte die Automobile wie im Laden, auf regalartigen Galerien. Das Foyer war 17 Meter hoch, alles zur Stadt hin offen, dank einer komplett verglasten Hausfront. Verständlich, dass solche Auftrittsräume samt clever gestaltetem Corporate Design Maßstäbe für das internationale Händlernetz der Marke setzten.

Das Prinzip der »Brand Spaces« war geboren und kommunizierte nun nicht nur die produktspezifische Technizität und Modernität, sondern entsprach mit der Größe seiner Auftrittsräume auch der Bedeutung eines Fahrzeugerwerbs für den privaten Haushalt. Mit den ersten, umfassend nur dem Autovertrieb und eventuellen Niederlassungs- und Werkstattfunktionen gewidmeten Hallen oder Baukomplexen platzierte sich dann in der Nachkriegszeit auch der auf die Konsument:innen ausgerichtete Bautyp des »Autohauses«. Er löste die bisherige Trennung von innerstädtischen Verkaufssalons und Kundendienstwerkstätten in den Außenbezirken ab und bot neue Möglichkeiten der Außenwerbung und Selbstdarstellung von Marken.

Frühe Beispiele nutzten hierfür die zeittypische Industrie- und Tankstellenarchitektur, wobei diese gegenüber anderen Firmengebäuden eigentlich vor allem das applizierte Signalement — die großen Marken-Logos oder Schriftmarken samt den Corporate Colors auf Schildern, Fassadenblenden oder Fahnen — differenzierte. Noch aber standen die Fahrzeuge sachlich isoliert in den Verkaufshallen. Immerhin führten während der folgenden Jahrzehnte die aufkommenden und global beliebten Stilrichtungen von High-Tech-Architektur und Postmoderne dazu, dass sich die Kommunikationsfähigkeit der Gebäude und Fassaden maßgeblich intensivierte.

Zweifelsohne unterstützte die architektonische Ästhetik die Außenwirkung jener »Brand Galleries«, die ja aus Perspektive der Ingenieure und Marken-Manager der rasanten Innovationsgeschwindigkeit der Automobiltechnologie entsprechen und sowohl atmosphärisch als auch formstilistisch den state of the art ihrer Fahrzeuge widerspiegeln sollten. Für die Einführung eines neuen Konzepts oder Produktionsortes genügte dann auch bald nicht mehr nur die begleitende Kampagne. Man hatte erkannt, dass sich spezielle Markenarchitekturen, am besten sogar »signature buildings«, insofern als besonders wertvoll erwiesen. Nicht nur weil sie das neue Produkt auf deutlichste Weise sichtbar werden ließen, sondern auch, weil das »Besondere« mit dem Aufkommen der Internetkommunikation sehr schnell via »viralem Marketing« selbständig für effektive Markenwerbung sorgen konnte.

Einer dieser erfolgreichen Eyecatcher war der Smart Tower, der seit 1998 fünfundsechzig Mal in Europa vor ein Smart- oder Mercedes-Benz-Autohaus platziert wurde. Jene Glastürmchen, in denen sich auf dünnen, aufzugsartigen Gestellen die Kleinwagen stapelten, vermittelten nicht nur den Eindruck von Leichtigkeit, sondern auch von unproblematischem Spaß am Mobil, was die Zugangsschwelle der jungen urbanen Konsument:innen zum Produkt merklich senken konnte. Man spielte taktisch klug mit dem psychologischen Effekt, dass Produkte in illuminierten Vitrinen hochwertiger und als vielfach vorhanden gezeigte Produkte günstiger wahrgenommen werden.

Ähnlich verfährt auch der keineswegs weniger spektakuläre, weil riesenhafte Setzkasten des Mercedes-Center München, 2003 als Teil der dortigen Niederlassung eröffnet. Seine sechsgeschossige Glasfassade inszeniert die Weltmarke mit unzählig erscheinenden silbernen Fahrzeugen, objekthaft gereiht wie in einem Regal. Eine grandiose serielle Ästhetik in der traditionellen Corporate Color der Marke. Wer möchte danach nicht einmal zumindest kurz »bei Mercedes vorbeischauen«?

Mercedes-Center, Niederlassung München, 2003

Man erkennt: Das moderne Autohaus als Bautyp ist Konsequenz der Einsicht in die Bedeutung des Kauferlebnisses. Mitte der Neunzigerjahre ist in einem Fachbuch zu lesen: »Der Meinungsprozess, dass nicht mehr das Auto im Mittelpunkt aller Kontakte zum Autohaus steht, hat bei den Kunden schon lange begonnen. Er, der Kunde, wird als Mensch der Mittelpunkt aller Bemühungen seines Autohauses um ihn sein.«

Neu- und Umplanungen entsprechender Niederlassungen werden auf die Käufer:innen ausgerichtet, von Betriebsabläufen bis hin zu Raumatmosphären. Nicht nur der Verkauf, sondern auch der After-Sales-Service oder die Imagebildung sind zu bewerkstelligen. Die Verkaufshallen wachsen weiter, nicht nur, um noch mehr Fahrzeuge des sich ebenfalls ausweitenden Angebots zu präsentieren, sondern wegen des nun aufkommenden Konzepts des Event-Marketings, das zusätzliche Flächen einfordert. Zu den Empfangstheken und verglasten Boxen für Beratungsgespräche sind längst kleine Shops, Sitzgruppen und Bistro-Angebote getreten — jetzt folgen Themeninseln, die mit temporären Kampagnen und Veranstaltungsmöglichkeiten verbunden sind. Der Schauraum wird zum veritablen Showroom — kaum steigerungsfähig tritt dann 2007 Coop-Himmelb(l)aus Münchner BMW Welt in die Architekturgeschichte ein.

BMW Welt, München, 2007

Wenige Jahre später folgt der nächste Evolutionsschritt des Autohauses — reagierend auf die allgemeine Etablierung neuester Techniken im Bereich von Informations- und Kommunikationsmedien. Die Ingolstädter machen den Aufschlag: 2012 eröffnet im exklusiven London-Mayfair das erste Cyberstore-Konzept Audi City. Audi verbindet auf beschränkter Fläche — bedingt durch die teure innerstädtische Lage — das Reale mit den Möglichkeiten des erweiterten virtuellen Raums. Ein einziges Fahrzeug genügt dabei als physischer Kontakt mit der Marke, die Präsenz des restlichen Angebots von 45 Typen und Versionen in einer Million Konfigurationen wird virtuell bewältigt: Mittels freistehender Multi-Touch-Tische können die virtuellen Fahrzeuge auf großen Wandbildschirmen 1:1 konfiguriert und auch bewegt werden. Die Schau und das Erlebnis verlagern sich in die illusionistische Darstellung und die Faszination des interaktiven Spiels. Das Audi House of Progress in der Autostadt Wolfsburg entwickelte das Konzept der mittlerweile geschlossenen Audi City in London weiter und setzt damit neue Standards für die Inszenierung der Marke. Dort präsentiert nun ein Table of Vision den jeweils neuesten Stand der automobilen Futurologie.

Hinter der zeitlosen Außenarchitektur des Audi Pavillons in der Autostadt Wolfsburg macht Audi die vier Markenwerte Digitalisierung, Design, Performance und Nachhaltigkeit für Besucher:innen erlebbar.

Jener in London etablierte Trend von Showrooms, welche die üblichen, dezentral platzierten Niederlassungen ergänzten, setzte sich in den folgenden Jahren durch — der urbane Flagship Store wird zum Vorbild, kombiniert mit den Erfahrungen der erfolgreichen Automobilmuseen. Der VW-Konzern beispielsweise nutzt die beste Lage Berlins, Unter den Linden, für sein DRIVE. Volkswagen Group Forum mit Ausstellungen, Konferenzräumen und Gastronomie. Auch Probefahrten werden vermittelt, nebenan residiert die Volkswagen Bank. Der Noblesse des Ortes entsprechen manche der gezeigten Marken ideal: Bentley und Bugatti, deren markante Kühler in den Schaufenstern zu idealen Attraktoren werden. Noch nie war Autokaufen so kultiviert, müsste man sagen.

Auch 2023 hat die Dynamik der Zeitenwende im Mobilen keineswegs nachgelassen, entwickelt sich aber zweigleisig. Einerseits reduziert die Branche reine Ausstellungs- und Verkaufsflächen — innerstädtische Shops mit einem einzelnen Präsenz-Fahrzeug werden bevorzugt. Fast 90 Prozent der Interessent:innen treten nämlich bereits vorinformiert in den Verkaufsraum, 60 Prozent haben sich schon für Modell und Preis entschieden. Statt Niederlassungen und Vertragshändler stellt man sich — wie Mercedes-Benz — ein Agenturmodell vor. Dieser Hersteller plant dafür, seine Schauräume bis 2028 um ein Fünftel zu verringern — unterstützt durch temporäre kleine Pop-up-Stores. Gleichzeitig sind schon für die Gegenwart zahlreiche Internet-Shops vorgesehen.

DRIVE. Volkswagen Group Forum, Ausstellung »Driven by Dreams. 75 Jahre Porsche Sportwagen.«, 2023

Marketing und Verkauf haben längst ihre Plattformen ausgeweitet und vom analogen Kund:innengespräch auf Multi- oder Omnichanneling umgestellt. Alle Kommunikationskanäle werden bedient. Anstelle der Drehtür in den Autosalon tritt demnach heutzutage vorrangig die Landing Page, das heißt der Web-Auftritt der Marke oder ihre Aktivitäten in den Social-Media-Kanälen.

Andererseits muss es aber auch weiterhin einen physischen Ort für die analoge Begegnung mit dem Produkt geben — noch erleidet das Automobil keinen Biotopverlust. Dennoch ändern sich die räumlichen Konzepte spürbar — und dies ist der zweite Weg der aktuellen Entwicklung, der vor allem auf anspruchsvoller Innenarchitektur und Raumszenografie basiert. Während sich das Angenehme eines gediegenen Verkaufssalons ursprünglich auf die traditionellen, luxuriösen Lounge-Qualitäten wie Sessel, Sofa, ausgelegte Magazine und freie Getränke stützte, ergänzen dies nun emotional angelegte und quasi familiäre, zumindest aber individuell Kund:innen ansprechende Atmosphären.

Das gestaltleitende Narrativ wechselt je nach Marke und Zielgruppe — vom sanften Mall-ähnlichen Schlendern bis zum aktiv-sportlichen Erlebnis wie bei einem Mercedes-AMG Experience Center mit Renn-Simulatoren.

NIO House in West Lake, Hangzhou, China, 2018

Café im NIO House in Tianjin, China, 2019

Für die vergrößerten Volumina der Verkaufsarchitektur und das damit deutlich erhöhte Budget scheinen diese Investitionen aber vertretbar, betrachtet man die jüngst realisierten Standorte insbesondere der neuen chinesischen Premiummarken wie beispielsweise die NIO Houses, die als »Flagship Automotive Gallery and Clubhouse« bezeichnet werden. Ihr Interior Design bemüht sich dabei, mit Oberflächenmaterialien und Formsprache auf das Fahrzeugdesign wie das eines NIO ES8 oder EVE einzugehen, zumal in vielen Bereichen bewusst keine Automobile stehen. Hier werden Living Rooms und Member Areas und Spielbereiche für die Kinder der Kund:innen und Gäste eingerichtet, als ob man in einem Hotel oder einem Privat-Club wäre. Um dies gestalterisch zu bewältigen und gleichzeitig dem technischen Anspruch der Marken gerecht zu werden, beauftragen die Hersteller bekannte Büros wie Schmidt Hammer Lassen Architects oder MVRDV. Planungsideen benutzen das Motiv einer »Reise«, die man den Besucher:innen anbieten möchte: »A succession of layered concatenated spaces organize the different functions and give hierarchy with levels of privacy and connections.«

Wer dann tatsächlich einmal Gast in einem derart eingerichteten Haus ist und die ästhetisch coolen Bereiche der reinen Autopräsentation in Richtung der hotelartig-familiär auftretenden Wohnzonen verlassen hat, den ergreift ein je nach Typ irritierendes oder wohliges Gefühl: Wie sehr haben sie sich gewandelt, die Auftrittsräume unserer Neuwagen.

Was einst die nach Öl riechende Kund:innendienstwerkstatt unmittelbar kommunizierte, nämlich die Technik und das sinnlich-handwerkliche Element des Autofahrens, wird nun offenbar strikt umkonditioniert und auf das distanzierte Sich-Aufhalten im gepolsterten und mediendominierten Wohnraum des Fahrzeugs ausgerichtet. Verständlich, dass die prominentesten Exponate der Autohäuser im 21. Jahrhundert gerade jene Wagen sind, die ihren neuen Besitzer:innen das autonome Fahren nahelegen.

Wer aber anders denkt, für den gibt es immer noch die Firmenniederlassungen mit ihren archaischen Erlebnisräumen, in denen autoaffine Kund:innen ihrer Leidenschaft authentisch nachgehen können, auch wenn man im weichen Loungesessel sitzt und die Glasscheibe dabei auf angenehme Weise von der echten Schrauberarbeit trennt. »Nichts ist unmöglich« — um Toyota zu zitieren.

ARTIKEL ERSTMALS VERÖFFENTLICHT IN CHAPTER №VIII »ELEMENTS« – SOMMER 2023